タオルギャザーの落とし穴?本当に足を整えたいなら“使う場所”に注目!

足に悩みを抱える方にセルフケアやっていますか、と質問をすると

「タオルギャザーやってますよ!」

そんな声をお客さまからよく聞きます。足のアーチを鍛える代表的なセルフトレーニングとして、多くの方に知られているタオルギャザー。

確かに、手軽にできる運動としてはとても優秀です。しかし実は、その「やり方」や「使っている筋肉」がズレてしまっていると、思っているような効果が出ないばかりか、逆にふくらはぎばかりが疲れて

しまうこともあります。

よくふくらはぎをつる方は要注意です。

今日は、そんなタオルギャザーの落とし穴と、足のセルフケアで本当に意識してほしいポイントについて、解説していきます。

☆そもそもなぜ足のケアが大切なのか?

当院のブログでも何度かお伝えしていますが、足のアーチの崩れ(扁平足)や「浮き指」といった状態は、全身の不調の“はじまり”であることが非常に多いです。

たとえば…

- 外反母趾

- 巻き爪

- 膝痛・股関節痛

- 猫背や反り腰

- 慢性的な肩こりや腰痛

これらの原因が、実は「足指が使えていない」「足のアーチが落ちている」といった問題から始まっているケースは少なくありません。

だからこそ、「足を整える」という視点は、身体全体の健康にとっても非常に重要なポイントなのです。

☆タオルギャザーは万能ではない?“使っている筋肉”に要注意

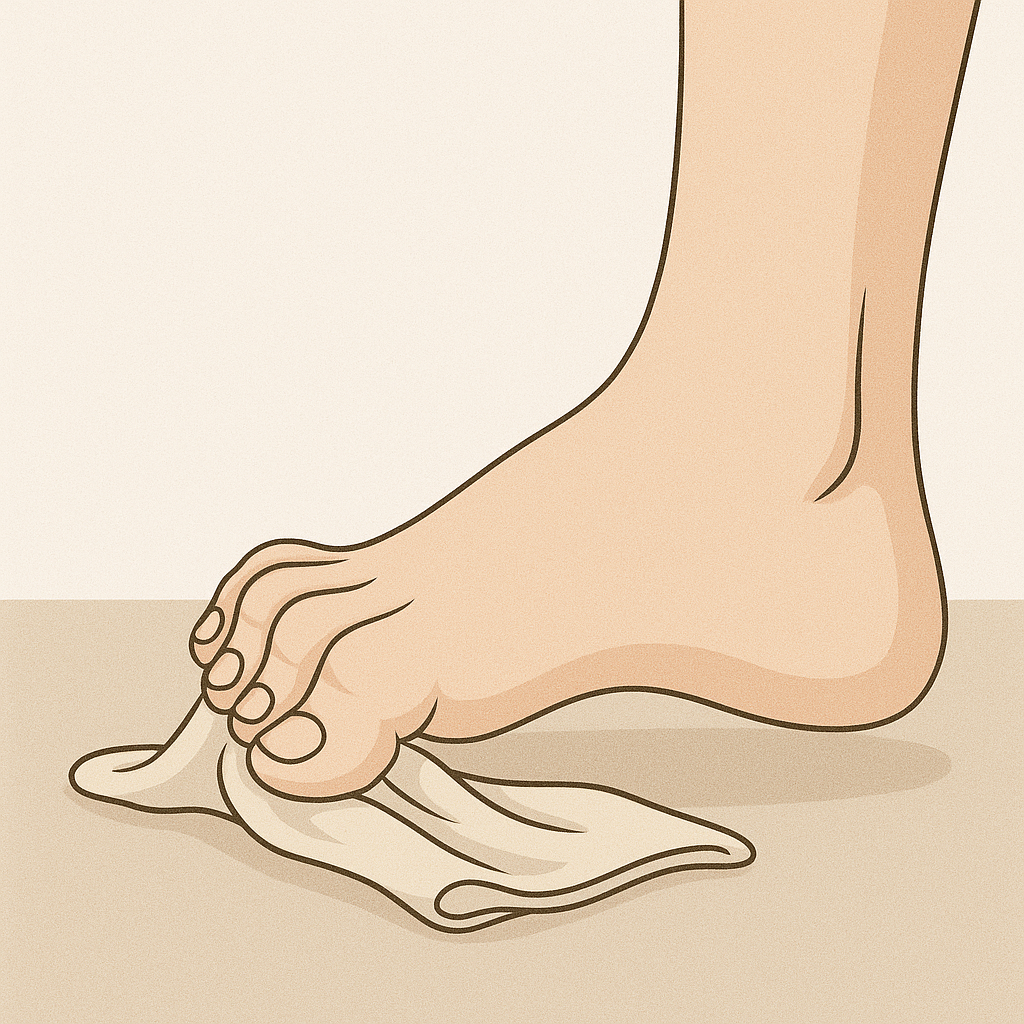

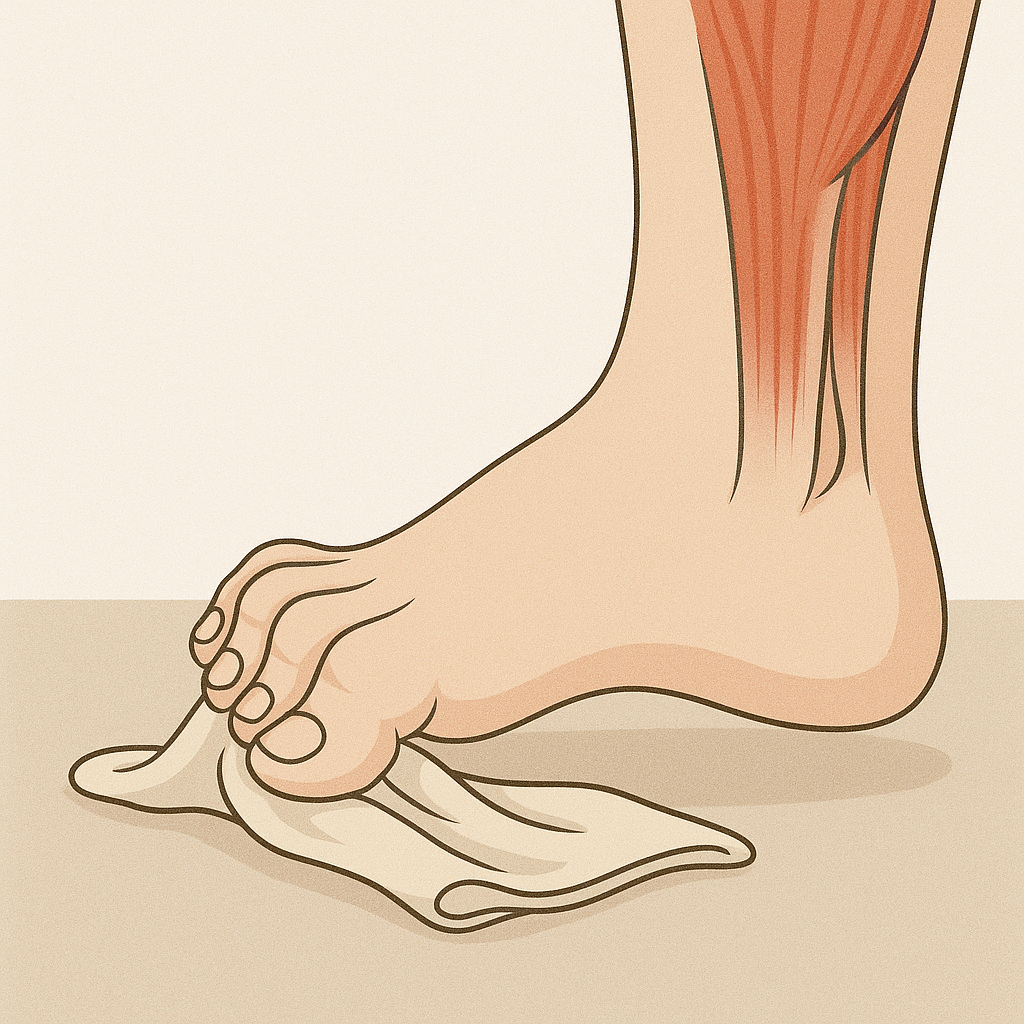

足のセルフトレーニングとして定番の「タオルギャザー」。

これは、足元に置いたタオルを足の指でたぐり寄せることで、足指を鍛える運動です。一見すると「足のアーチを鍛えられていそう」な気がしますよね。

ところが、実際に多くの人がやっているタオルギャザーは、足の指の先だけを曲げていることが多く、これでは主に長趾屈筋(ちょうしくっきん)という筋肉が働きます。

この長趾屈筋というのは、ふくらはぎの深部にある筋肉で、足指の先端までつながっています。つまり、「タオルギャザーを頑張ってやっているけど、なぜかふくらはぎが疲れる」という人は、本来鍛えたい足の裏の筋肉ではなく、ふくらはぎを使ってしまっているという状態になっているのです。

☆鍛えるべきは「内在筋(足裏の筋肉)」

では、私たちが本当に鍛えるべき筋肉はどこなのか?

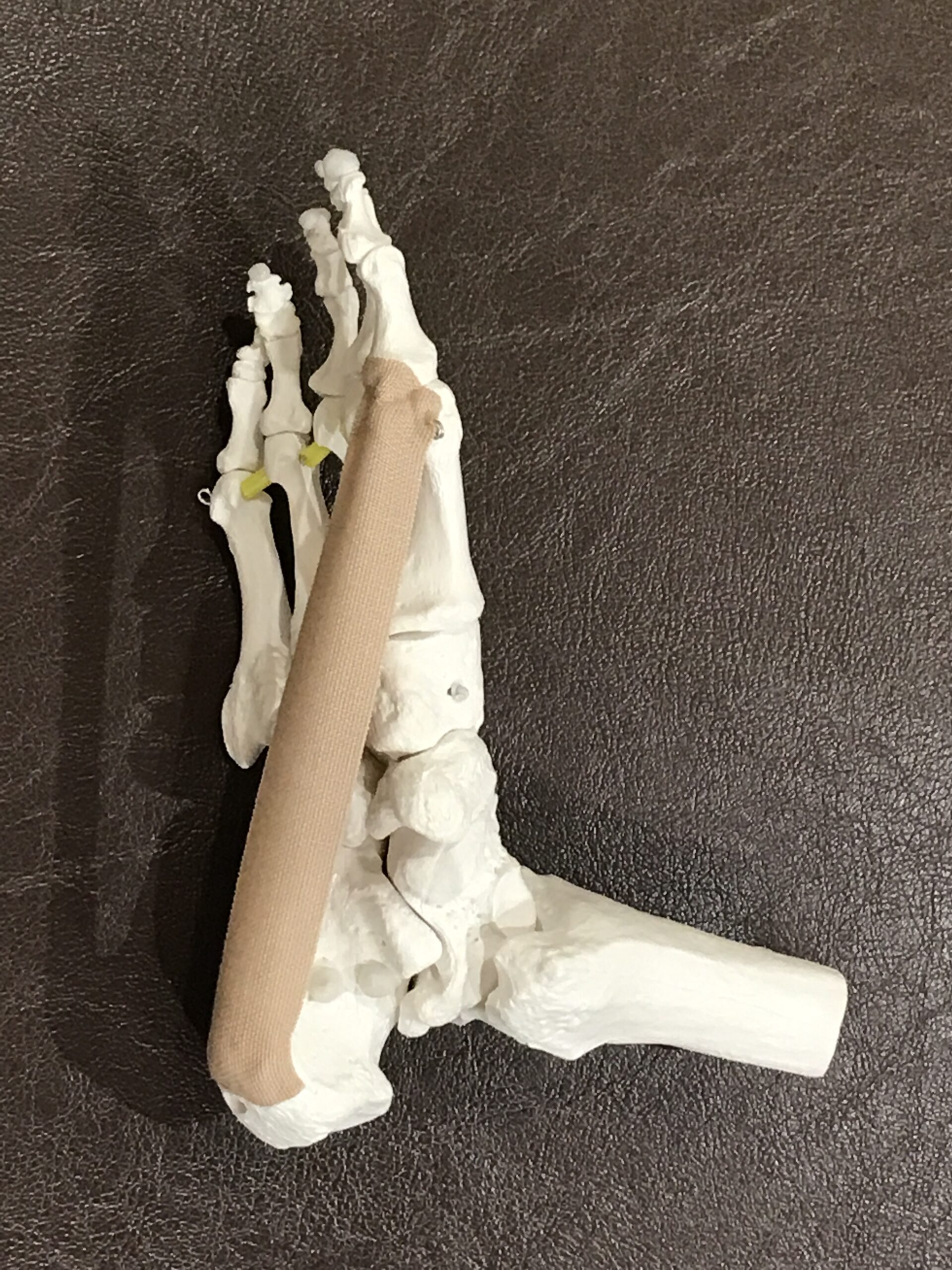

それは「足底筋群」と呼ばれる、足の裏の深い場所にある小さな筋肉たちです。特に、短趾

屈筋(たんしくっきん)や母趾外転筋(ぼしがいてんきん)といった筋肉は、足のアーチを支える大事な役割を果たしています。

これらの筋肉をしっかり使うには、足の指の付け根(MP関節)から曲げる意識が必要です。

足の先端だけでなく、「付け根から曲げる・握る」ことができると、足底筋群にしっかり刺激が入ります。

もう少し高度になると、足趾を使わずに足の付け根でタオルを寄せるタオルギャザーもあります。これは足底筋群がしっかり使えないとできないので、上級者向けです。

この違いはパッと見ただけではわかりづらいですが、意識を変えるだけで効いてくる場所が大きく変わってきます。

☆まずは「整える」ことがトレーニングよりも先

ここまで読んで、「じゃあ、タオルギャザーのやり方を直せばいいのか」と思う方もいるかもしれません。もちろんそれも正解のひとつですが、もうひとつ大切なのが、「体のバランスや足のゆがみを整えてからトレーニングする」という順番です。

たとえば、足のアーチがすでに崩れていたり、浮き指の状態だったりする場合、正しい筋肉をうまく使うこと自体が難しいケースがあります。土台が傾いているまま運動をしても、結局使われる筋肉が偏ってしまうからです。

当院では、まず体のバランスや足のゆがみを整える施術を行ったうえで、「その人に合ったセルフケアやトレーニング」を指導しています。整っている状態で行うトレーニングは、同じ動きでも効果がまったく違ってきます。

☆まず“足元”を見直しましょう

健康の基本は「足元から」とよく言われますが、本当にその通りです。タオルギャザーのような簡単な運動も、やり方や順番を間違えてしまうと効果が出ないだけでなく、他の場所に負担がかかる原因にもなりかねません。

セルフケアはとても大切です。しかし、自己流で続ける前に一度、「自分の体が今どんな状態なのか」を知ることが大切です。

もし、あなたが足の指が使いにくい、足が疲れやすい、浮き指が気になる、といったお悩みをお持ちであれば、ぜひ一度、当院で足の状態をチェックしてみませんか?

正しいセルフケアは、「正しく整えること」から始まります。

足に関するブログもご覧ください。

足の治療メニュー

足のお悩み(扁平足・外反母趾・内反小趾など)

乾燥肌さんへ。。。【気を付けたい習慣③】

【気をつけたい習慣③】

○若い頃と同じスキンケアはNG!

乾燥肌改善のために気を付けたいのが、今の年齢にきちんとあった

お肌のケアを実践しているかどうかです😊 人間は年齢を重ねるごとに、お肌の潤いを保つ機能が衰えていきます💧

赤ちゃんの、お肌と比べると40代のお肌は

なんと・・・赤ちゃんの約半分の水分量しかありません。

これは年齢を重ねるとともに、お肌の潤い成分である「コラーゲン」や「エラスチン」

「ヒアルロン酸」などが減り、肌内部の水分保持力が落ちてしまうためです。

さらに、「食生活の偏り」「運動不足」「血行不良」「リンパの滞り」「睡眠不足」

「ストレス」などで、お肌のターンオーバーが乱れ、乾燥や肌荒れが

悪化するケースも見られます(^^;;

個人差はありますが一般的には、30代でお肌が刺激に弱くなり

40代で、お肌の保水量が落ち、50代ではお肌のターンオーバーが遅くなる

などの悲しい💧症状が出てきます。

乾燥肌改善のため、若い頃から同じスキンケアを続けている方は、

年齢に応じたスキンケアを取り入れましょう💡

・潤い成分が配合された保湿アイテムを増やす

・必要な成分をサプリメントやドリンクで補う

・表情筋トレーニングやフェイシャルトリートメントを取り入れていく

など、お肌を守るための方法はたくさんあります😌

自分に合ったスキンケアを無理のないように継続していけるのが1番ですね😊

当院で人気のEMS高周波を使用した【メディカルリフトアップ】は

自分では動かしにくい表情筋にしっかりアプローチ!

通常、表情筋は3割程度しか動かせてないといわれています。

その筋肉をEMS高周波使用して、筋トレのように動かしていきます💪

筋肉を動かしていくことで筋肉量をアップ!

それによって、水分量もアップし、リフトアップした、明るい若々しい

お肌になってきます✨

乾燥による、シワたるみなどお悩みの方はお気軽に

ご連絡ご相談ください😊

もちろんそれ以外のお悩みでも構いません。

何かお肌やお身体でお悩みごとございましたらご相談ください。

お客様のお悩みに合わせたメニューで施術をしてまいります。

ホームケアだけではなかなか時間や手をかけられない方は特に一緒に

サロンケアでお肌のお手入れをしていきましょう✨

お子さま連れでも大丈夫☺️

男性でも施術可能です。。。

お待ちしております。

紫外線の強くなる夏本番前にしっかり土台作りをしていきましょう。

お肌はお手入れをすればきちんと応えてくれます✨

三鷹あゆむ整骨院・鍼灸院

☎️0422−27−8616

7月の休診日のお知らせ

③乾燥肌さんへ。。。 【スキンケア編】

こんにちは、今回は前回の「洗顔」に続いて

乾燥肌さんの、気を付けたい「スキンケア」を

一緒に見直していきたいと思います☺️

スキンケアも、肌質によって違ってきますので

自分がいまどんな、お肌の状態なのかを知っておくことも

とても大切になってきます(o^^o)

季節によっても、お肌の状態はかなり変わってきますね。

○乾燥肌改善に、刺激の強い化粧品はNG!

化粧品を選ぶ際は、購入する前にしっかり成分表示をみて添加物などを

確認していきましょう。

乾燥肌の人には、アルコールフリー、エタノールフリーの製品がおすすめです✨

○洗顔後、保湿ケアをせずにお肌を放置するのはNG!

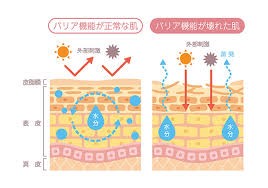

洗顔後のスキンケアを怠ると、お肌はどんどん乾燥してしまいます💦

お肌表面についた水分が蒸発する際に、肌内部の潤い成分も一緒に

蒸発してしまうため洗顔後、5〜10分以内に保湿をしていきましょう😌

潤い成分配合の化粧水で補い、すぐに乳液やクリームなどの油分を含むアイテムを

重ね付けして、お肌に水分を閉じ込めていきましょう✨

忙しい日々の中で大変かもしれませんが、とても大切になります😊

○化粧水のパッティングはNG!

化粧水をつける際に、コットンなどを使って強くパッティングをすると

コットンの繊維が、お肌に残ることがあります💧

また叩くようなパッティングは、お肌の負担になることも・・・

手のひらで、優しく圧をかけるようにして、化粧水をお肌にじっくり浸透させましょう✨

○シートパックを長時間つけるのはNG!

シートパックは使用時間が長ければ長いほど、お肌が潤うと思われがちですが

乳液やクリームなど油分で蓋がされていない状態なので

パックの水分と一緒に、肌内部の水分も蒸散してしまいます(^^;;

使用の際にには製品に記載されている使用時間を守りましょう✨

スキンケア編はいかがでしたか???😊

意外と知らないこともあったりしませんでしたか???

勘違いで間違えたスキンケアをしていたという方は

今日から早速変えていきましょう。

自分に合った、お手入れをしっかりしていくことで、お肌はちゃんと応えてくれます。

今より更に若々しく、一緒に−10歳肌を目指しましょう✨

紫外線も強くなってくるこれからの季節は家に帰ってからの

お手入れがとても大切になってきます。

乾燥や紫外線でダメージを受けたお肌はその日のうちに

しっかり丁寧なお手入れをしてあげてください😌

前回前々回とお話しさせていただいたように・・・

まずはクレンジング洗顔から正しく丁寧に行っていってください♪

夏にはますます紫外線が強くなってきます☀️💦

夏本番がやってくる前に、今からお手入れですね🧐

紫外線にはやはり日焼け止め!

皆さんはご自分に合った日焼け止め使用されていますか?

お悩みの方はぜひお気軽にご連絡ご相談ください。

当院おすすめの、ドクターズコスメ「エクスビアンス」の

日焼け止めは美容クリーム化粧下地 兼 日焼け止めになります。

しっかりお肌のツヤを出しワンランク上のお肌に✨

この時期のうっかり日焼けには十分にご注意を(о´∀`о)

三鷹あゆむ整骨院・鍼灸院

☎️0422−27−8616

乾燥肌さんへ。。。 【気をつけたい習慣②】

「環境にあった、お肌のお手入れ」

乾燥肌を改善する一番の近道は、お肌を乾燥させる原因を取り除くことです。

日常に潜む、お肌に負担がかかる場面を洗い出して

対策をたてていきましょう💡

○空気が乾燥した場所で過ごすのはNG!

美肌を保つ上で、乾燥した空気は「百害あって一利なし」というくらい

お肌にとっては大敵です💧

特に冬の乾燥は難敵・・・ですが・・・

春先も乾燥する日が多く

夏場でも室内はエアコンで思っている以上に乾燥しています。

室内でも外出先でも、乾燥しているかも?と気づいた時には、

既にお肌はダメージを受けていますので

こまめな湿度管理を心がけましょう😊

お肌のために理想的な湿度は60〜65%とされています。

湿度や加湿器を使うだけではなく、水を入れたコップを部屋に置いたり

洗濯物を室内に干すなどの習慣で湿度を上げることもできます💧

○「UVケアは夏だけ」はNG!

紫外線は季節を問わず降り注いでいるため、UVケアは1年を通して必要です☀️

「シミ・シワ」「くすみ・たるみ」など、お肌の老化の8割は紫外線を

浴びることが原因とされております。

特に紫外線A波(UVA)は、お肌の潤い成分の一つであるコラーゲンを

破壊することが解明されています💡(・_・;

外出する際には、日焼け止め、帽子、日傘を使用して、

しっかり紫外線をブロックして日焼けをしないように

心掛けましょう😊

乾燥肌というと、化粧水など‟水分を補うケア”ばかりに目がいってしまいがちですが、

実はさまざまな要素が絡み合っています。

乾燥肌を根本から解決するためには、体の内側から潤いを生み出す力を高める

”インナーケア”が何よりも大切です✨

生活リズムを整え、バランスのよい食事🍚をとり、質のよい睡眠💤をとるなど

心がけましょう😊

適度に運動🏃♀️をすることも大切です。

外側だけではなく、体の内側からも乾燥肌にアプローチすることを

忘れないようにしていきましょう(^^)/

当院ではEMS高周波をフェイシャルリフトアップとして使用するほか

器具をかえお身体にも、同じようにEMS高周波を使用して

インナーマッスルを鍛えることができます💪

アウターマッスルと違ってインナーマッスルは

深部にあるため、なかなかご自分では鍛えにくいところと

なっております。

なので・・・しっかり深部まで届くEMS高周波おすすめです✨

なんと・・・フェイシャルと同時施術も可能✨

その際は通常20分のところ10分多く装着できるので

インナーマッスル強化が30分施術可能です💪

時短にもなり同時にお顔もお身体も綺麗になれるという

一石二鳥のメニューとなっておりますので

ぜひぜひ体験してみてください(о´∀`о)

お待ちしております🌺

お気軽にお問い合わせください。

三鷹あゆむ整骨院・鍼灸院

☎️0422−27−8616

6月の休診日のご連絡

乾燥肌さんへ。。。 【気をつけたい習慣①】

乾燥肌さんへ。。。

【気をつけたい習慣①】

○若い頃と同じスキンケアはNG!

乾燥肌改善のために気を付けたいのが、今の年齢にきちんとあった

お肌のケアを実践しているかどうかです😊

人間は年齢を重ねるごとに、お肌の潤いを保つ機能が衰えていきます💧

赤ちゃんの、お肌と比べると40代のお肌は

なんと・・・赤ちゃんの約半分の水分量しかありません。

これは年齢を重ねるとともに、お肌の潤い成分である「コラーゲン」や「エラスチン」

「ヒアルロン酸」などが減り、肌内部の水分保持力が落ちてしまうためです。

さらに、「食生活の偏り」「運動不足」「血行不良」「リンパの滞り」「睡眠不足」

「ストレス」などで、お肌のターンオーバーが乱れ、乾燥や肌荒れが

悪化するケースも見られます(^^;;

個人差はありますが一般的には、30代でお肌が刺激に弱くなり

40代で、お肌の保水量が落ち、50代ではお肌のターンオーバーが遅くなる

などの悲しい💧症状が出てきます。

乾燥肌改善のため、若い頃から同じスキンケアを続けている方は、

年齢に応じたスキンケアを取り入れましょう💡

・潤い成分が配合された保湿アイテムを増やす

・必要な成分をサプリメントやドリンクで補う

・表情筋トレーニングやフェイスマッサージを取り入れていく

など、お肌を守るための方法はたくさんあります😌

自分に合ったスキンケアを無理のないように継続していけるのが1番ですね😊

当院で人気のEMS高周波を使用した【メディカルリフトアップ】は

自分では動かしにくい表情筋にしっかりアプローチ!

通常、表情筋は3割程度しか動かせてないといわれています。

その筋肉をEMS高周波使用して、筋トレのように動かしていきます💪

筋肉を動かしていくことで筋肉量をアップ!

それによって、水分量もアップし、リフトアップした、明るい若々しい

お肌になってきます✨

乾燥による、シワたるみなどお悩みの方はお気軽に

ご連絡ご相談ください😊

もちろんそれ以外のお悩みでも構いません。

何かお肌やお身体でお悩みごとございましたらご相談ください。

お客様のお悩みに合わせたメニューで施術をしてまいります。

ホームケアだけではなかなか時間や手をかけられない方は特に一緒に

サロンケアでお肌のお手入れをしていきましょう✨

お子さま連れでも大丈夫☺️

男性でも施術可能です。。。

お待ちしております🪷

紫外線の強くなる夏本番前にしっかり土台作りをしていきましょう。

お肌はお手入れをすればきちんと応えてくれます✨

三鷹あゆむ整骨院・鍼灸院

☎️0422−27−8616

足裏のお悩み・足のアーチについて。

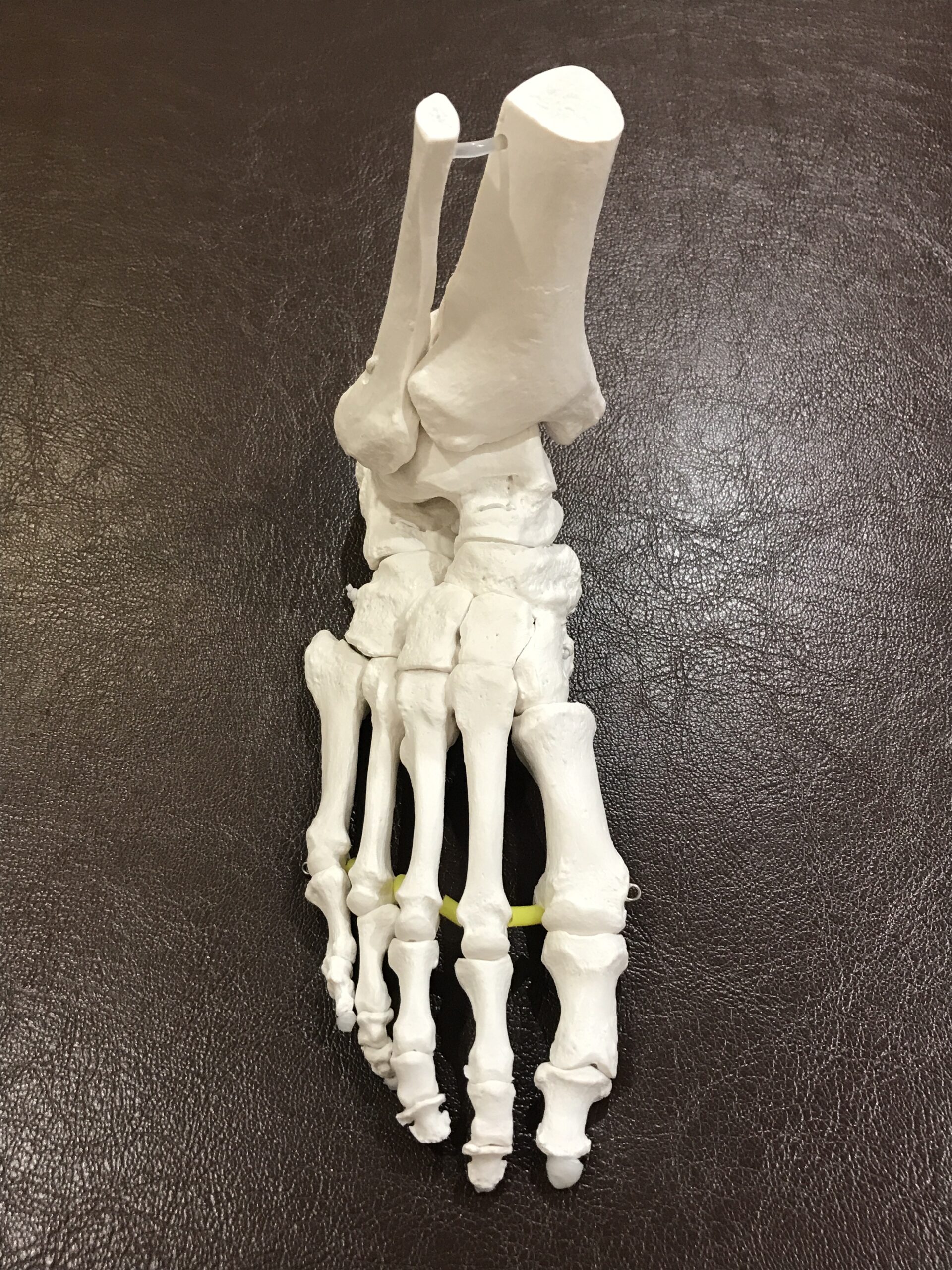

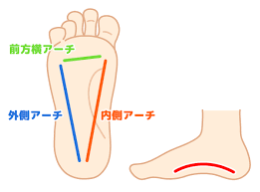

1.足のアーチとは?

足のアーチとはあなたの体を支えている土台です!

足底にはアーチがあることで歩行などの衝撃を吸収して和らげてくれる役割もあります。

一般的に有名なのは内側縦アーチと言って土踏まずの部分です。そのほかに、外側縦アーチと横アーチという3つのアーチが足底にはあります。

このアーチが崩れると扁平足と呼ばれ、衝撃を吸収することができなくなり、足底筋膜炎・外反母趾・モートン病・足首や膝の痛みなどなど症状が出る可能性がとても高くなってしまいます!

この足底のアーチを正しくキープすることが今後の健康を維持するといっても過言ではありません。

- 足のアーチが果たす役割

では、足のアーチはなんのためにあるのでしょうか?

それは先ほどもお伝えしている衝撃吸収がまずは大切な役割です。

物を持って歩いたり、走ったりすると足底にかかる負担はさらに増します。

その際にクッションの役割をして衝撃を吸収してくれています。

そのクッションがなかったとすると足首や膝で骨と骨がガツガツと衝突して、関節を破壊する力が強くなってしまいます。

関節の衝突が必要以上起こると、関節が支えられなくなり、なんとか支えるために変形することで耐えようとします。これが変形性関節症(OA)です。

関節以外でも衝撃をなんとか抑制するために筋肉は必要以上に収縮して止めようとします。結果疲れやすい体となってしまいます。疲労を軽減し疲れにくい体をつくるには、さらに痛めにくい体をつくるには正しい足のアーチが必要不可欠です。

- 足のアーチが崩れるとどうなる?

アーチが崩れると体へのストレスはとても増えてしまい、体には様々な障害が出現します。

先ほどの章でも出てきました、疲れやすい・膝などの関節の痛みはその代表例です。

他にも、外反母趾や巻き爪もそうです。

アーチが崩れる扁平足そして外反母趾・巻き爪。この3つはセットで考えてもらってもいいくらいです。

扁平足になることで母趾にかかる床からの力は外に向かいます。その結果、母趾が外反していき外反母趾になってしまいます。外反母趾になると母趾で蹴る力がなくなります。爪というのは巻いて出てきます。その巻いた爪を床からの力でまっすぐにします。母趾でけれなくなるとまっすぐにする力がなくなるので巻いたままになり巻き爪となります。

そして母趾を地面に接地させる筋肉で母趾外転筋があります。外反母趾は外反母趾を正しい位置に開くための筋肉であり、内側縦アーチをつくる筋肉です。

ということは扁平足→外反母趾→アーチ低下(扁平足)という負の連鎖に入ります。

この負の連鎖を断ち切ることがこれらの症状を治すのに大切です。

4.足から全身への影響

体は積み木のようなものです。

土台が崩れれば上に乗っている物はそれに対応した位置となります。

なので足が崩れれば上に乗っている体が歪むのは当然のことです。

扁平足(回内足)→下肢内旋→骨盤前傾→反り腰→巻き肩→ストレートネックとなります。

扁平足になることでストレートネックになる力が首にはかかるのです。

これを運動連鎖といいます。

扁平足になることで体にいいことは一つもありません。

体の不調を感じている方はぜひご自身の足を見てみてください。

扁平足や外反母趾になっていませんか?

全身関連し合って動いています。足からぜひ見直してみてください。

- 足のアーチを守るためにできること

全身の話にありましたように全てが関連し合っています。

不良姿勢をとることが足を悪化させる一つの原因となります。

まず簡単にできることとしては座っている時の姿勢を見直しましょう!!

次に靴の見直しです。

大きすぎる靴は指を握ってずれないように頑張ります。これも結果的にアーチを低下させることにつながります。

小さい靴も同様に靴の中で矯正的に指が曲がってしまいます。これもアーチ低下や外反母趾につながります。

自分にあった靴を探しましょう!!

最後にエクササイズですが、鍛えるべきは母趾外転筋です。母趾を押し付けることで鍛えることができます。大切なのは内外転中間位(母趾がまっすぐ)の状態で握らずに押し付けることが大切です。握る筋肉は長母趾屈筋といってふくらはぎの筋肉です。

鍛えるべきは足底の筋肉なので握らずに押し付けるということが必要です。

それを意識することで衰えたアーチが回復し足の形が整ってきます。

ぜひあきらめずに頑張りましょう!!

6.まとめ

足のアーチは、あなたの健康を支える大切な土台です。

普段意識しにくい場所だからこそ、気づいたときには不調が広がっていることも少なくありません。

足元のトラブルは、全身のバランスや姿勢に大きな影響を与えます。

疲れやすさ、関節の痛み、姿勢の歪みなど、もしかするとその原因は足のアーチにあるかもしれません。

今日からできる姿勢の見直し、靴の選び方、そして簡単なエクササイズから始めてみましょう。

続けることで、少しずつ足の機能が戻り、体の軽さや快調さを実感できるはずです。

健康は足元から!

お身体の土台、しっかり整えていきましょう!

②乾燥肌さんへ。。。 【洗顔編】

②乾燥肌さんへ。。。

【洗顔編】

こんにちは😊

三鷹あゆむ整骨院・鍼灸院の畑(ハタ)です♪

前回はクレンジングの、お話をさせていただいたのですが

実はクレンジング後の洗顔も、お肌にはとても大切になります💡

どんな洗顔を毎日されていますか???

間違えた洗顔をしていませんか・・・?!

今回は、洗顔方法を見直してみましょう〜😊

○乾燥肌さんの改善に、ゴシゴシ洗いはNG!

洗顔の際に、手のひらや指先でゴシゴシと、こすり洗いをすると強い摩擦によって

お肌の表面のバリア機能が破壊されてしまいます💦

洗顔をする際には、洗顔料をしっかり泡立てて、お肌の上で泡を

優しく転がすようにして洗いましょう✨

大切なものを優しく触れるような気持ちで☺️

○熱いお湯での洗顔はNG!

洗顔した泡を洗い流す際には、36〜38℃のぬるま湯がベストです💡

熱いお湯で洗うと、本来お肌に必要な皮膚が溶け出してしまい

お肌を乾燥させてしまいます💧

寒い日は、ついつい熱めのお湯で洗いたくなってしまいますが

温度には気をつけて洗い流していきましょう✨

○朝の水だけ洗顔はNG!

朝は睡眠中に、お肌の汗や皮脂汚れ、また就寝前のスキンケアの余分な油分を洗い落とすために、朝も洗顔料を使用して洗顔しましょう😊

その後につける化粧水が、お肌に吸収されやすくなります✨

以上が乾燥肌さんへの、正しい洗顔アドバイスとなります。

まだまだ乾燥の時期が続きそうです💧

いつも以上に、お肌を労ってあげてください。

毎日のことで大変かとは思いますが、毎日のことだからこそ・・・

丁寧な洗顔をすることで、お肌も応えてくれると思います☺️

お仕事や子育てなどでホームケアが、なかなか難しい〜(^^;;

お手入れまで、なかなか手が回らない・・・

そんな方は・・・

ぜひ当院に、お越しください😊

人気のクレンジング洗顔泡パックは「爆弾水分パック」

ともいわれる、潤いたっぷりのメニューとなっております✨

ドクターズコスメの元祖【エクスビアンス】を使用した人気のメニューです。

個人差はあると思いますが、私はこの【エクスビアンス】に

出会ってからは、乾燥知らずのお肌になりましたよっ😍✨

それまでは、どんなお化粧品を使ってもしっくり来ないことばかりでした。

50歳を過ぎたというのに・・・化粧品難民だった私💧

3年前に【エクスビアンス】に出会ってからは、今が1番お肌の調子が良いです✨

化粧品難民の方・・・ぜひ1度体験してみてください😌

原因不明の不調。治療で仕事効率アップ!!

☆三鷹あゆむ整骨院へ来院前は、どのような症状でお困りでしたか?

首の痛み、頭痛、肩こり、耳鳴り、立っていられないほど激しいのぼせなどの不調。婦人科に長年通って自律神経失調症と診断され、脳神経内科にも紹介され検査を受けたり、他にも思いつく診療科を試しましたが、一向に良くなりませんでした。仕事や日常生活にも支障をきたしており、精神的にも追い詰められていました。

☆たくさんの整骨院の中からなぜ三鷹あゆむ整骨院を選ばれましたか?

痛みがひどすぎて仕事を休んでいた折、家族がネットで評判の良さそうな整骨院を探してくれたので受診しました。最初の治療で痛みがかなり改善して、ここなら治してもらえるかもしれないと希望を持ちました。

☆施術前と施術後で、生活の中などお体の変化などはありましたか?

原因はわからないけどとにかく体の痛みがひどく、更年期の不安症状も出てこのままでは肉体的にも精神的に参ってしまうことだけはわかっているという状態で受診しましたが、痛みを和らげる治療を続けながら各部の痛みの原因を突き止め、その痛みをひとつひとつ整体と鍼治療で取り去ってもらえました。三鷹あゆむ整骨院に来れば痛みはなくなるとわかりましたので、不安もなくなり精神的にも安定しました。

☆今後お体がどうなっていきたいですか?

現在も治療を続け、(なんと!)若い時よりデスクワークの効率が上がっています。10年後20年後の健康で安心できる生活のために定期的に通いたいです。

☆ご自由にお書きください(三鷹あゆむの改善点、期待すること、同じように悩まれてる方に伝えたいこと、など)

病院を渡り歩いても原因不明といわれてしまうような症状を、薬も使わずに治してしまう加藤先生は、まさに令和の名医です。もう無理だとあきらめていた痛みが無くなり、本当に感謝してもしきれません。私と同じような症状で苦しんでいる方には、ぜひ受診をお勧めします。元気になった私を見て母も三鷹あゆむ整骨院に通い始めました。86歳の母でも毎回足も耳もどんどん良くなっていくので驚いています。これからもお世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。